涌现式玩法系统–“1+1>2″的游戏设计艺术

引言

每个游戏设计师都会形成自己的游戏设计观,一方面来源于其本身玩过的游戏,另一部分来源于其设计开发游戏过程中获得的经验。我没有开发过太多优秀的游戏,所以我所理解的游戏设计理论只能是基于过去的经验,纸上谈兵。

2013年,我开始玩微软的Xbox360,那时候国内应该正处于主机游戏的黑暗时代,所以我的游戏主机上有大量的盗版游戏。那时候玩游戏就是单纯地进行放松和娱乐,是游戏最本质快乐属性促使我玩游戏,也是从那时候开始,在Xbox360上接触了《我的世界》,《Limbo》,《光环》,《生化危机》以及Kinect体感游戏。2017年,我进入到中国传媒大学就读游戏设计技术专业,开始在Switch和PS4上买正版游戏玩。我一直感觉在那一年跨入游戏世界的大门是幸运的,因为那是任天堂Switch发售的第一年。我先后体验了最好的箱庭游戏《超级马里奥 奥德赛》,真正的开放世界游戏《塞尔达传说 旷野之息》,试图从悬崖边把JRPG类型游戏救回来的创新之作《异度神剑2》。同时我也在ps4上游玩了《神秘海域4》《女神异闻录5》《地平线 零之黎明》《巫师3》等经典的游戏。之所以说是幸运的,是因为那一年Switch上的作品,每一个都是真正意义的大师之作,而且将会被之后的游戏设计师相继学习和模仿。例如国内市场大火的《原神》,就借鉴了《塞尔达》《异度神剑》《八方旅人》等一系列游戏,获得了商业上的巨大成功。

后来,我开始归纳我喜欢的游戏的共同点,大多都是其中的玩法具有无穷的想象空间,并且我更偏好其有一条明确的故事线。例如JRPG《异度神剑》系列、《女神异闻录》系列、《八方旅人》,它们把回合制和半回合半即时制的潜力挖掘到了最大,兼具深度和成长。所谓深度,就是上手容易,精通难,技能的配合以及先后顺序需要深思熟虑,而成长就是指系统会随着剧情的推进逐步揭开,把玩时有一种对我的小队养成的快感。再比如《巫师3》《神界原罪》系列,它们玩法的无穷性在于剧情的丰富性,这也是一种游戏机制,搭建一个庞大繁杂的叙事系统是一件非常非常困难的事情,这也使得这些游戏在一些其他的系统上受到了诟病。再到《奇异人生》系列,《底特律变人》,它们高超的叙事技巧让人的情绪完全投入到游戏中的角色之中。

《荒野大镖客2》发售后,涌现式玩法的概念逐渐开始涌入国内游戏人的视野,我在广州听一起合作的策划谈论这个创作游戏的新概念,后来又看到了很多国内外关于该设计理念的搬运文章,本人尝试从一些经典游戏案例出发,分析涌现式系统的创建手法,由于个人创作经验的不足,可能很难全面而透彻,随着创作的增多才能对理念有更深入的了解。

涌现式玩法系统究竟是什么

涌现式玩法系统的游戏,也经常被称为系统驱动型游戏,这种称呼更加平易近人,但也比较笼统。

国外有一个类似兴趣小组的群体,来自于Project Horseshoe,他们每年都会着急一批业内的从业者来讨论各种游戏相关的主题。2018年,他们以“如何构建涌现”为题进行了讨论,感兴趣的话可以看原文。他们认为的涌现式体验有如下特征:

- 系统中各个部分/模块相互交互的结果,他们之间的相互作用能够在更高层级中创造出全新但可识别且稳定的效果(或者事物)

- 对低层级游戏元素的观测很难准确预测其对高层级的影响,但当这些结果出现后,就会发现其逻辑相当的透明和简单

- 由多种非线性的交互行为结合来产生,而不由某一个基础构成元素所决定

- 可能带来多层级的结构性涌现体验,而每一层级如果符合条件的话就能够通过组合构建下一层级的涌现

- 具有易于理解的基本特征,同时由一个整合性的描述来阐释而不是各个建构元素的单纯拼合

注意,涌现式本身就不是游戏内的概念,根据上面这个定义,分子,原子,人与动物,一个公司都属于涌现式的系统。如果我们认真观察生活,可以发现很多涌现式的体验,它是一种自然演化的结果。在《荒野大镖客2》中,我们感受到的真实都是涌现出的结果,比如他们商业宣传中的那个“马的蛋蛋会随着气温的变化而变化”,其实就是涌现式系统中的一环。

这时候肯定有人会问了,我在Unity和Unreal里面稍微一做就能实现这个效果,这有什么难的。但是需要注意的是,涌现式是自然而然发生的,我们应该这样理解:游戏中有个温度系统,其他所有的系统都将与温度系统交互。除了马,主角亚瑟也会因为不同地区温度的变化需要更换不同的衣服(在《旷野之息》中也有类似的设计),温度可能也会影响各种生物的移动速度和生活习性……一切有必要的涌现结果都是必须存在的,这样才能尽可能真实。我们在各大论坛上或者狐朋狗友们一起玩《荒野大镖客2》和《塞尔达》时,都会谈到真实。涌现式的魔力就在于这里,两个系统自然而然地项目影响,产生了一些意想不到的玩法。

还有个经典的例子,在《塞尔达:旷野之息》发售之后很久,我们仍然能看到很多邪道速通方式。其中的很多就来自于《旷野之息》里面一个其他游戏也都存在的机制–子弹时间,我们高中时候都学过动量定理,如果我们在《旷野之息》的世界中怎样进行真实物理的模拟?别忘了,游戏中有时间暂停,以及子弹时间,那么时间暂停时我击打一个箱子,时间继续之后它的物理属性应该是怎样的?很多游戏在面对这种难题时应该会直接避开,而任天堂反其道而行之,他们把这种物理系统与定时器,子弹时间(可以统称为时间系统)的交互做得很细腻,设置在一些迷宫里作为解谜的主要元素。我们有时候谈及这种系统之间交互的“真实”,未必是真的真实,而是一种意料之外,情理之中的心领神会。B站上有物理老师对塞尔达里的系统进行了分析,据说也是符合物理规律的。

这两款游戏中,涌现式的玩法系统比比皆是。我们需要深入了解其创作原理,用以区分涌现式玩法系统和普通的玩法系统的区别。

总之,涌现式是一种系统玩法设计,也是一种体验。涌现式玩法系统中庞大的系统交互网络,使我们在体验游戏的时候可以有非常多的选择。我们随时可以在《荒野大镖客2》中套住一个路上的陌生人,把他放在一些奇怪的地方。而这种系统之间的交互,我们总是能体验到“真实”或者有趣,当然这也会存在一些问题,我们后面会提到这个问题。

涌现式玩法系统如何进行设计

涌现式玩法系统只适合大游戏吗

当然不是,虽然在上文中提到的游戏以及《文明》《我的世界》等这种非常庞大的游戏系统中存在涌现式玩法系统,在《太吾绘卷》等小体量的游戏中,我们都能见到涌现式玩法系统的设计,如果你的游戏系统没有那么庞大,你仍然可以尝试使用这种设计方式。

这种说法是有来源的,在全球最富盛名的游戏开发者大会(GDC)上,《塞尔达传说 旷野之息》的制作人展示了一段demo,是一个2D像素风格的小demo,玩家可以拿弓射箭,穿过火焰就会变成火箭。这样的demo给我们展示了在2D游戏中进行涌现式玩法系统设计的可能性,这是一种“1+1>2”的游戏设计理念,具有一定的普适性和扩展性。其实很多优秀的游戏设计中都存在着或多或少的“涌现式”的设计,我们把几个游戏中的系统投进黑箱,看它到底能输出什么内容。

涌现式玩法系统可以帮助我们进行游戏设计,很多时候设计的过程就是多个机制在大脑中碰撞之后,产生了独特的玩法。

涌现式玩法设计需要注意哪些问题

很重要的一点就是进行尽量避免涌现式玩法设计的副作用,并非所有“1+1>2”生成的玩法都是有趣的。《文明》系列的创始人说“游戏是一系列有意义的选择”,我们要避免一些选择是无聊的,甚至是不合理的。比如:我们不希望在《荒野大镖客2》中纵马狂奔时,不小心撞到路人也会遭到通缉,这显然是一种涌现式玩法设计的副作用,这是由于系统没有对玩家是有意还是故意撞人进行识别判定。马的碰撞系统,NPC,通缉犯罪系统之间的相互作用产生了一种伤害玩家体验的结果。在这种情况下,我们通常需要进行进一步的判定进行解决,判定玩家是有意还是无意。

涌现式的玩法设计经常会出现一些有趣的结果,相对地出现一些不利于体验的操作。比如在一个任务结束时,我们在搜刮尸体时,仍然会遭到通缉。因为此时,目击系统和通缉系统并没有进行切断。要处理这些问题,我们可能需要在很多特殊情况下进行裁剪,即暂时切断某两个系统之间的联系,能永久切断当然最好,但是我们仍然在很多情况下需要这两个系统之间的交互;另一种方式就是我们需要进行进一步的判定,即为玩家增添一个新的变量。不论是哪种方法,都将大大增加游戏开发的工作量。

进行涌现式玩法设计的过程中,需要考量两个系统之间的交互会不会产生很多不利的结果?如何进行控制?衡量的标准应该是从玩家体验出发,作为游戏设计师需要考量两个系统交互产生的玩法是否真正有趣,如果能产生很多有趣的玩法,千万不要放弃。反之,如果产生的副作用非常多,那就要果断放弃。

在电影创作中,通常有一个明确的指导方针“所有的镜头都为表达的内容服务”;在剧本创作中,“不要写废话”也是金玉良言。在游戏设计中,由于各个游戏设计师的出发点不同,对涌现式玩法设计的处理方法当然也会有所区别。上文所述的解决方法,都是针对”有趣和无聊“,”玩家体验好与坏“为出发点。如果我们现在要创作一款以叙事传播为主要目的的游戏,同时又想引入涌现式玩法设计,我们在时时刻刻都需要保持警惕,除了是否有趣,是否破环玩家体验,我们还需要考虑哪些系统的引入对价值传达是真正有必要的?有一些操作会不会使剧情陷入bug或者进入死胡同?总之,勿忘我们设计一款游戏的”初心”。

涌现式玩法设计可以参考的理论模型

笔者也是一位甚至还未初出茅庐的游戏开发人员,所提的观点只能当作参考。我们的目标是使用一种游戏设计理论投入到游戏设计中,我们需要收集案例,总结模型,提出一些实用的工具。收集案例的事情往往非常简单,上文已经做了很多工作,困难的是建立模型和搭建工具链。

总之,我们现在知道,涌现式玩法设计似乎是一种所有系统之间都可以相互进行交互的的系统。我们需要注意的是,千万不要让一种系统压倒其它的系统。在GDC游戏开发者大会上,《塞尔达传说 旷野之息》的制作组时提出,如果我们面前有一道鸿沟,即我们需要从A到B,过程中有一些阻碍。此时我们可以运用许多方法到达对面,这就是一种涌现式的关卡设计,我们可以顺着某个特定的方向砍倒树木沿着树木搭起的桥通过,可以用炸弹把自己炸飞过去等等。但是这个小的关卡只适合放在游戏的前期,因为后期我们拥有了滑翔伞,风神兽之力时,肯定不会想到用那么麻烦的方式过关。当我们有一种能力非常强大时,我们很难再去尝试各种有趣的方法通过关卡。

构成涌现式玩法设计的三个维度

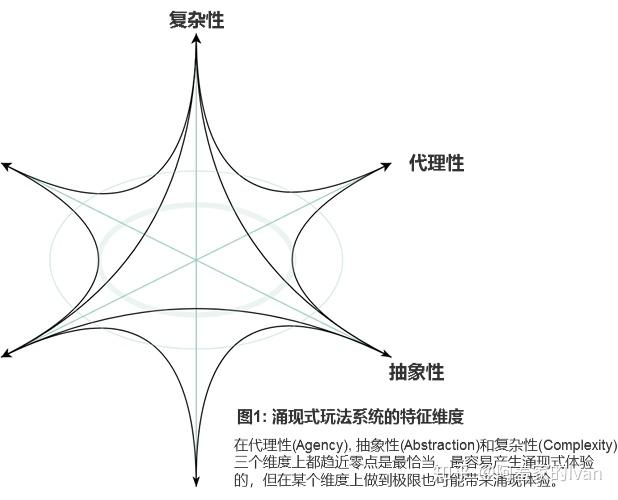

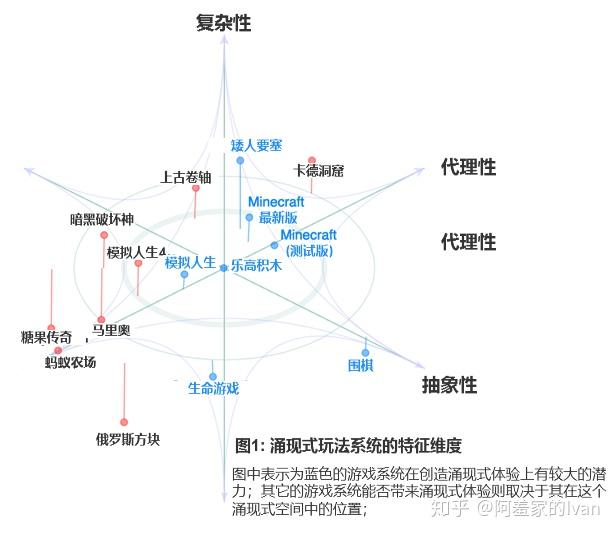

在前文我们提到的Project Horseshoe的小组讨论中,他们也归纳出了一些模型为开发者们进行参考。他们把构成涌现式玩法设计的维度分为代理性,抽象性,和复杂性。我们简要的介绍一下,因为有原文可以进入深入了解。

代理性即,游戏提供给玩家多少选择,这些选择应当清晰明确,不要让一个选项影响太多游戏元素,否则会过分复杂;也不要设计出一个没有明确效果的选择。总计,不要给玩家的心智模型提供太多的负担,不让让玩家记忆太多的事情。

抽象性即,玩家在多大程度上能够理解他们能做什么,抽象程度过低和过高都会使得难以构成涌现式游戏体验。比如围棋,抽象性非常高,在一维度上达到极端当然完全有可能构建出涌现式的体验,但是可能成为阳春白雪。

复杂性即,游戏系统中各个元素交互的深度和深度。

下面这个图是在三个维度中,我们标记一些游戏:

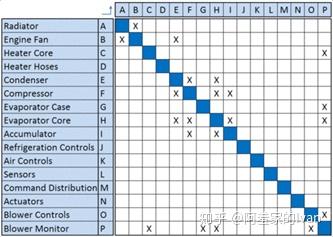

组件交互矩阵

可以用组件交互矩阵来表示任意两个物品之间的交互关系,我们进行涌现式玩法设计的目的并不是让所有的物品之间都产生交互,那样会过于臃肿。我们通过交互矩阵,也可以看我们的可交互物品之间是否进入了一个循环,通常,如果不能进入一个循环的交互中(石头剪刀布),很难创作出涌现式体验。

涌现式玩法设计前瞻

笔者认为,涌现式玩法设计是一个经验模型,需要依靠许多设计师不断的进行设计和完善。就像《塞尔达传说 旷野之息》《荒野大镖客2》对后面的《赛博朋克2077》等游戏产业的巨头产生了非常大的影响,它们从极致的真实性和趣味性方面,对后面所有的大型游戏产生了巨大的冲击,那个依靠地图刷和任务刷“刷”出一个开放自由的游戏世界的“幻想”破灭了。玩家在追求的,不仅仅是电影级别的游戏画面,游戏剧情;而且对游戏系统提出了更高的要求,游戏系统应该具有一定的深度和趣味性,玩家能做出更多有趣的选择,并且能够真实地与游戏世界中的各种元素产生交互。

玩家并非想要无止境的越来越多的系统,而这些系统只能与等级,金钱,资源相关,那样会产生不断“刷刷刷”的游戏。我们甚至能看到《刺客信条:英灵殿》尝试做一些改变,比如减少了很多无用的任务,加入了类似《荒野大镖客2》中的支线任务和陌生人任务,让玩家产生更深度的交互体验。

随着现在游戏制作门槛的提高和玩家品味的不断提高,后续一定会有越来越多的游戏进行涌现式玩法设计的尝试,笔者已经迫不及待看到《旷野之息2》在这条路上做出更多的尝试,作为不断投入到游戏开发的设计师们的标杆。

后记

作为一名默默无闻的游戏开发的技术人员,在接触到游戏玩法设计之后,有非常深的感悟。我们看这些最伟大的游戏,它们有的在技术层面上已经达到了巅峰,依靠巨大的工作量和细节取胜;有的在让一个玩法真正好玩上达到了巅峰,设计出真正好玩的玩法不是一件容易的事情。“路曼曼其修远兮 吾将上下而求索”,游戏应该有更加广阔的边界,不止于好玩,不止于艺术表达。

图片引用:

https://www.projecthorseshoe.com/reports/featured/ph18r7.htm

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1620064670638062362&wfr=spider&for=pc

作者 高越